新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します!

丸尾歯科 保育士兼歯科助手の季羽です、今回はお子さんのお口を育てる離乳食のお話です。

離乳食のうちから手づかみ食べを取り入れましょう!!

手づかみ食べはお子さんの身体や心の成長のためにいいことがいっぱい!

そしてお口の機能やよい歯並びを育てるためにも重要です!

まず、自分のペースで食べることで主体性や自主性、食べる意欲が育ちます。

また手指は「突き出た脳」と言われます。

食べものを見て触れて、口に運ぶことは身体の協調性、脳を育てます。

どんな風に手を動かしたら口に入れられるのか、力加減や距離感、位置感覚…学ぶことがたくさんあります。

自分の口にどのくらいの量が入るのか、どんな風に舌や唇を動かしたらよいのか、自分で考え実体験から学んでいきます。

※入れすぎてしまうこともあるので、必ずそばで見守ってあげてください。

自分で失敗しながら学ぶことで、成長してからお口に入れすぎて飲み込めなかったり詰まらせたりすることなく安全に食べる力も身につきます。

お口に入れた後はその食べものを小さくするために、しっかり唇を閉じて舌をいろいろな方向に動かします。

前歯で噛み切って奥に運んで、舌や上顎、歯ぐきでつぶす…とても複雑な動きです。

お口の筋肉をたくさん使うことで、食べる・話すなどのお口の機能も育ちます。

また大きいものを前歯を使ってかじることで、歯の周りの歯根膜という部分が刺激され、顎の発達にも繋がります。

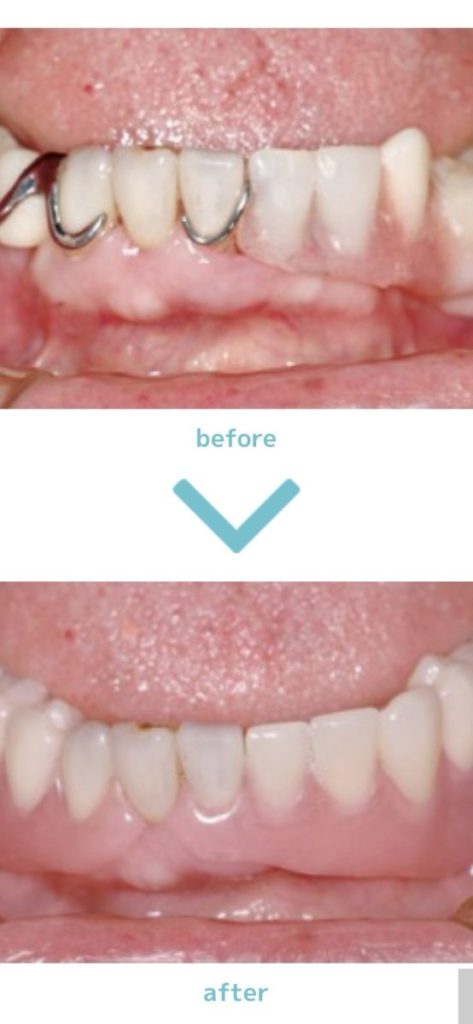

今は顎が小さく大人の歯が並ぶスペースが足りず、歯並びや噛み合わせに影響が出るお子さんが多くなっています。

乳幼児期から前歯でかじりとる経験をたくさんさせてあげることで、顎の成長が促されて大人の歯が並ぶ為のスペースができ、よい歯並びにもつながります。

小さく刻んだものばかり食べさせていて、2~3歳になってから急に大きいまま出しても、「小さく切って!」と嫌がってしまいます。

「歯並びが気になる」と当院を受診されるお子さんに食事について聞くと、大きいものをかじることが苦手な子が多いです。

離乳食のころから手づかみ食べやかじりとる経験をたくさんさせてあげましょう。

6ヶ月頃から手づかみ食べの練習として、大きく切って茹でた野菜をあぐあぐして唾液を飲み込む経験をさせてあげましょう。

実際に食べるわけではないので、誤ってちぎれないように、大きく切って軽く茹でたものを手に持たせてあげます。

実際の手づかみ食べのスタートは7~8ヶ月頃、上の歯が2本生えてからで、自分から食べものに手を伸ばすようになるのが目安です。

舌と上顎でつぶせるくらい柔らかく煮た大根などの根菜からはじめてみましょう。

小さく切りすぎるとつかみにくいので、固さだけでなく大きさもポイントです。

食べものを落としたりお皿をひっくり返したり…掃除や着替えが大変ですが、手づかみ食べを通して身体も心もお口も成長していきます。

余裕がある時に一品からでも、はじめてみましょう!

他にもお子様のお口を育てる情報を発信していますのでこちらもご覧下さいね